看过“格桑花开”你就懂了! 云贵山区来了位“提水硕士”

发布时间:2020/08/22 新闻 浏览:495

他,四年1200多天50多万公里,行走在云贵高原;他,用科技给缺水的西南部贫困地区带来了汩汩清流。

“不经历风雨,无法见彩虹!”对于陆明伟来说,扶贫这条路,一旦开始就停不下来。刚从云南回沪,疲惫的他修整两三天后又要回滇,继续在山区奔走。

作为自然能提水技术的创始人,在云贵地区,复旦大学计算机系毕业的硕士陆明伟,有一个外号叫“陆提水”。

上海技术就是牛!

“上海的技术就是牛!”云南省大理州剑川县马登镇的百姓看到山泉水竟然不用油不用电就被送到了40多米高的半山腰,解决了吃水和灌溉难题,连连惊叹!再也不说来自上海的陆明伟是忽悠了!

一直以来,中国西南地区结构性缺水非常严重。数亿亩耕地缺乏灌溉条件,大多仅能种植一季作物,长期以来一直缺乏可持续性的方式解决灌溉问题,经济效益一直较低。

务川县大山里的村民背水翻山越岭。(受访企业供图)

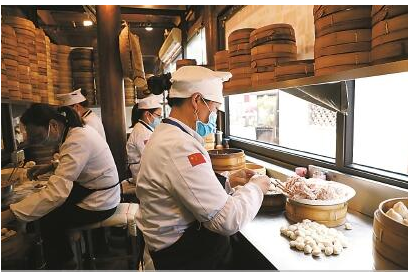

到了云南贵州,陆明伟发现一些贫困山区真的缺水!“地处一面坡,山高石头多。水在山下流,人在山上愁!”是那里的真实写照,人力挑水喝现象普遍,水源细菌滋生严重。

当地有一个词叫“立体用水”,就是水要先淘米洗菜,再洗脸擦身子洗脚,然后擦桌子拖地,最后还要给牲畜喝或冲厕所;因历史原因,两个村庄有时为争夺一个水源,竟然还会发生冲突。

只有彻底解决人畜和产业发展的缺水问题,才能助推当地脱贫。

提水工程传统的方法是利用大功率电泵或者柴油抽水机,把水从山脚下抽到山上。但提水成本非常高,老百姓难以负担。很多扶贫干部都觉得特别无奈,政府建得起,老百姓用不起。

这让陆明伟想起了求学时偶然看到的一个国外视频:自来水通过无电力驱动方式即可实现1米左右扬程的提水。“为什么新技术不运用在西南地区?”视频给了陆明伟很大启发。

2016年至2019年,陆明伟带领团队利用山脚下微小的水流,通过创新科技方式――不用油、不用电,先后在云南、贵州实施32个自然能提水项目。目前,有27个在建项目。

马登镇提水项目(受访企业供图)

马登镇是云南省扶贫办挂钩帮扶点,也是第一个项目试点。海拔2300-2400米,镇里有个坝子,水深只有4米左右。项目要求把水送到40米,每天提水600立方米,通过五六十年代修建好的引水沟渠,可将水送达4公里以外的地方,共覆盖超过900人口的生活用水及2000亩土地的灌溉用水。

因为是试点,失败不需向任何人负责。但一旦失败,便意味着这项技术将永远被埋没。

2016年8月,项目正式开工。“只许成功不许失败!”从测量到施工,陆明伟亲力亲为。

前期施工正值雨季,山路满是泥泞。高海拔和强紫外线下,陆明伟野外测量,胳膊三个小时直接晒肿,即便碰的是温水也疼得受不了。

2个多月日夜奋战,项目完工,扬程及提水量均达到设计要求。

云南省弥勒市曾诞生“红河牌香烟”“云南红葡萄酒”等知名品牌,被誉为“烤烟之乡”“高原葡萄酒之乡”“蔗糖之乡和滇南粮仓”。

但长期以来结构性缺水问题,严重制约了当地经济的高效发展。弥勒市东山镇以盛产烟草为名,但因缺水问题导致15000多贫困人口存在生活用水困难,36000多亩烤烟等农作物无法盛产。

光伏提水工程前期一次性投资高达千万余元,阴雨天大打折扣;若采用电泵提水,一年电费和维护费等综合成本高达300多万元。

弥勒项目提水效果,现场蓄水池容量为1.5万立方。(受访企业供图)

当时,弥勒市副书记邱云春听说了自然能提水技术以后,先后多次驱车十几小时考察陆明伟团队在各地的自然能提水项目,最后大胆尝试。最终这个项目扬程高达1000米,提水量达到每天1200吨,仅山顶的蓄水池就蓄水1.5万立方。

山顶上一万五千方的水池(受访企业供图)

无巧不成书!山顶上一万五千方的水池建成后竟是一个天然的“心形”。当地群众开玩笑说,这真是“天降之水,东山再起”。

村民的笑容就是最好的回报

还有一个项目让陆明伟记忆犹新。

贵州省遵义市务川县分水镇天山村,是历史上非常典型的国家深度贫困村,也是务川县重点帮扶乡村,村里3000多贫困户几百年来都是靠挑水喝,有的地方甚至是用大石头凿个坑来储存雨水。

陆明伟在分水镇天山村深入陡峭的峡谷进行项目勘测。(受访企业供图)

这个项目的勘测难度非常高。那次,陆明伟带领团队勘测水源,攀岩3个多小时才进入到峡谷。同行的一位当地干部,不小心在谷底崴了脚,粉碎性骨折,团队抬着他完成了勘测。

自然能提水技术最大创新之处是“不用油、不用电”,只需山脚下微小的水流即可将水提到千米高处。但实施过程中,很多地方溪流平缓,有些是龙潭或小河,并不存在明显的自然落差。

具备经济价值的应用场景是落差不小于3米。团队通过对地形的充分考察,设计了一套“巧妙制造落差”的方式,即通过沿着溪流铺设数十米或更长的管道距离形成足够落差。整个过程不对生态造成任何影响,同时对水库、电站等排出的尾水进行充分能量回收,使得技术的应用范围大大增加。

亲历了往返山区查看设备的不易之后,“应该用更可持续的方式来管理这些设备。”陆明伟又带着团队成功开发了“远程智能监测控制系统”,彻底结束了传统人力往返泵站的低效、艰辛和不专业。

每一次完成一个项目,村民们都会露出惊喜又满足的笑容,这也让陆明伟开心得像个孩子。

通水后,孩子们开心大笑。(受访企业供图)

“以前靠天吃饭,天晴就没有水喝,要去寨子下面的水沟里背水喝,七八十岁的老人也会去背水。遇到天干的话要到涪洋河里用马驮水喝。有些村民会在屋顶上建个小水池,深度大概二三十公分,叫‘望天水’,用来攒雨水供生活用。”遵义市务川县的土家族老农高文华曾经一说起“水”就很难受。

通水之后,高文华乐得合不拢嘴,特意写了一封感谢信,感谢上海给寨子里带去的新科技。因为有了干净的水,今年他种植了约60亩油茶,40亩烤烟,美好的生活触手可及。

“科技+”脱贫攻坚与生态保护共赢

这些年,陆明伟不是出差在云南贵州大山的路上,就是不分昼夜加班研究技术问题。初期困难的时候,陆明伟带着团队开着面包车,很多人以为他只是一位送货司机,他不介意。

通水后,村里的留守老人纷纷主动参与水管铺设工作。(受访企业供图)

四年来,自然能提水项目解决了8.2万贫困人口生活用水和7万多亩农田灌溉用水问题,帮助云南、贵州部分贫困地区实现人均增收约3000-6000元,每年节省电费、维护费2000多万元,每年减少碳排放约23000吨,为当地结构性缺水和水利科技精准扶贫提供了“上海方案”。

“你看过《格桑花开的时候》吗?看过,你就会明白我们为什么要坚持!”陆明伟说。

“大山守护着小池,小池滋润着大山,大山是长者,小池是新一代奋斗者,承载着上一辈的寄托。”陆明伟说,他们以“大山小池”来作为科技扶贫的项目主题,希望以“不用油、不用电”这种低成本和长期可持续性方式在大山里建造一座座小水池,通过解决水资源匮乏问题给予大山人民以新的希望。

习近平总书记强调“绿水青山就是金山银山”。用科技去补短板去扶贫,为一方寸土送去一方水,更是送去希望!

陆明伟说,这也是做科技的年轻人向世界呈现自己的最好方式。