从“家门口”到“公司里” 探索上海数字化转型的N种路径

发布时间:2022/01/20 产经 浏览:387

1月20日报道:城市数字化转型是上海城市的一张名片。近年来,上海通过数字化转型提高城市管理的科学化、精细化、智能化水平,初步形成一条超大城市治理数字化转型之路。

进入2022年,上海城市数字化转型将如何作为,如何向打造具有世界影响力的国际数字之都迈进?今年两会期间,政协委员积极建言,就满足市民群众生活、优化营商环境、破除数字壁垒等方面发表真知灼见。

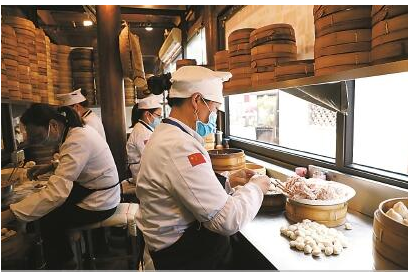

政协上海市第十三届委员会第五次会议分组会议现场

政协上海市第十三届委员会第五次会议分组会议现场

最小单元:“家门口”的数字化转型

去年上海推出的生活数字化转型三年行动方案中提出,到2023年,将建成至少50个生活数字化转型标杆场景。今年上海两会上,记者注意到,“家门口”的数字化转型正在成为政协委员们关注的一个新话题。

社区作为城市数字化转型的最小实践单元,如何把数字化服务需求转化为具体项目,并向公众提供有感知度的大众化服务?

市政协民进界别在提交的关于城市社区治理数字化转型的建议中,“数字化邻里中心”成为探索上海社区数字化治理转型中的一种可能路径。

“‘邻里中心’应该提供家教、出行、医疗、养老等公众服务,突破时间和空间限制,为社区居民形成 7/24 的无缝链接。”这份提案主张,通过对社区内各种数据的集成和协同管理,设计生活与治理数字化的智能场景,为市民群众提供精准化服务。

而在政协委员于秀芬看来,“家门口”的数字在关照日常物质生活的同时,还应将精神文化生活一同纳入建设。“数字文化进社区、进家庭力度还不够,数字文化产品与现有基本公共文化产品融合的力度也需进一步提升。”于秀芬在调研看到,基层公共文化场馆服务的数字“孤岛”现象依然存在,她在提案中建议,充分利用现有设备让市民群众就近体验、分享数字文化产品和服务。

比如,依托有线电视网络系统,可把大屏小屏联动融合,让市民群众随时随地看到更多优秀文化产品,打造一批有线数字家庭文化体验厅。“利用全媒体学习平台做好内容延伸,以老年大学为切入口,把线上的服务引流至线下,服务更多老年居民,丰富学习内容。”

数据“跑腿”:中小企业切实减负

“插入数字证书打开页面,核对完法人名字和其它信息,一键就能确认提交。”前不久,上海环上大科技发展有限公司负责人魏广帅完成了一年一度的企业集体合同审查。得益于宝山区在“一网通办”改革中的优化创新,魏广帅原本至少要花10来天才能跑出来手续,这次只半小时就收到了办结通知。

优化营商环境是体现城市核心竞争力的重要一环。本月发布的《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》中,明确今年将以用户视角全面提升线上线下服务体验,对于企业,将围绕全经营周期,拓展公共服务领域。

材料提交烦不烦?审查速度快不快?行政成本降没降?回答这些城市数字化转型中的“灵魂之问”,广大中小企业最有发言权。

此次上海两会,刘毛伢、韩曙等15位委员联名提交的一份提案,把重点聚焦在了企业的办事体验。

“企业对办事减环节、减材料有着很高期望,目前‘一网通办’已取得积极成效,但在流程优化、服务品质方面还有提升空间。”刘毛伢等委员建议,系统重构部门内部操作流程和跨领域、跨部门、跨层级协同办事流程,同时加快各部门开放业务数据权限,使业务数据“跑起来”、“活起来”,从而让企业办事真正做到减时间、减环节、减材料、减跑动。

此外,政协委员还提出要聚焦企业高频事项,充分应用大数据和人工智能等技术,打通企业服务中的难点、堵点、痛点,构建“政策通”、“融资通”、“人才通”等针对性营商服务场景。

“数治”为基:下好公共服务“一盘棋”

“几分钟就完成了所有预约操作,办理时间比我去大卖场结账排队还要短!”近日,市民吴先生来到闵行公安交警支队车宣大队的办理窗口,通过前期车行里张贴的非机动车网办预约登记二维码,成功为其电动自行车登记上牌。这是继居住证实现在线申办后,上海公安在公共数据的治理和应用中推出的一项数字化便民举措。

随着城市数字化转型正向纵深推进,公共服务的模式正日益多元化。然而,不论是优化企业办事流程还是为居民提供生活便利,数据在公共服务“一盘棋”中都起着关键的生产要素的功能,它直接决定了可供展开的公共服务的维度。

政府部门是公共数据的“守护者”,如何用好数据治理和应用这根“指挥棒”,全面提高上海这座城市的治理数字化水平是摆在眼前的一道题。

对此,市政协社会和法制委员会在提案中建议,应进一步强化数据安全监管,包括配建立健全数据安全预警、泄露通报机制,加强基于数据全生命周期基础上的动态监管。同时,还可加强跨境数据流动监管,完善数据在跨境流动中的隐私保护和安全审查制度。而针对平台垄断、不正当竞争、大数据杀熟、侵犯消费者隐私权等行为,可综合考虑行业特征、市场行为、就业保障、数据管理等因素,通过综合监管、行业监管等手段加强监管。