北京冬奥会如何造雪?

发布时间:2022/01/25 体育运动 浏览:371

人工造雪通常是指在一定气象条件下,人为模拟天然降雪的过程,将微细的水滴喷射或喷洒到冷空气中,实现由水滴到雪花的转变。通常情况下,理想的液滴大小介乎于200~700μm,也即0.2~0.7mm。这样的液滴在15s之内即可凝结。

考虑到自然界天气过程尤其是降雪的不确定性,且雪上竞技项目对场地雪量的严格要求,国际赛事尤其是冬奥会,一般都会使用人工造雪来铺设雪地赛道。

除了有助减少“靠天吃饭”的不稳定因素,人造雪比天然雪更能抵御风、雨以及温度变化的影响,更为稳定和持久。这也意味着,人造雪可以使赛道的雪质更好, 更为稳定,对参赛运动员来说也更为公平。

北京冬奥会如何造雪?

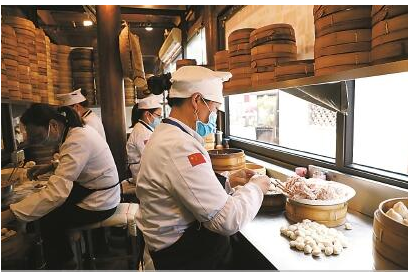

通常人工造雪都是使用“雪炮”式造雪机,它利用高压空气将水流打碎成细密的雾状,这些水雾遇到寒冷的外部空气,就会在落地之前快速凝固成为冰晶,变成人们所熟知的雪花。

北京冬奥会所使用的雪炮制出的人工雪,分为9种型号,号越小越接近粉雪,号越大雪则越湿。白天温度较高时,使用含水量少的小号雪。当夜间达到零下二十几度时,则使用7号雪、8号雪,这样出来的雪质更好。

不同雪上项目的造雪方案也有很大不同。

国家跳台滑雪中心的赛道成35°陡坡状,为了使喷上去的雪不滑落,工程师们在混凝土浇筑的赛道表面,铺设了人造草垫和网格状的粗绳,形成凹凸不平的赛道基础。

造雪之前,国家跳台滑雪中心的工作人员们还要清理干净自然降雪,再精耕细作的铺上人工雪。而冬季两项的赛道则是先造雪成堆,然后在雪道上摊铺开。

刚刚造出来的雪,虽然密度大于自然降雪,但仍达不到直接在上面比赛的标准。需要经过重约六吨的压雪机反复碾压,雪才能逐渐变得紧实,变身成为华丽的冰状雪。

冰状雪是用来形容滑雪场上雪质的一种状态,雪花的密度约为0.65g/m³。这样铺设出来的雪道表面保持结晶状态,仿若有着一层薄薄的“冰壳”,硬度大,不易被破坏,在运动员高速转弯的情况下能保证雪道表面不变形,选手不论第几个出场,雪道的状态都是一样相对完美。

同时,为了确保赛道的质量,工作人员还会使用冰雪硬度仪、冰雪粒径仪等自动测量仪进行快捷检测,从而切实保障雪质合格,在最短的时间里恢复比赛的正常进行。