一扇睦邻门,连起新老两小区人心

发布时间:2020/12/08 新闻 浏览:285

2011年秋天的一个傍晚,位于上海金山区新农镇的一个农场里,农业研究员陈文芳正对着一片玉米地发愁,心里牵挂着大白菜实验、甜糯玉米良种繁育……可这些年,奔波于市郊两地的生活让她错过了许多与孩子相聚的时光。如今,大儿子眼看着就要升预备班了。第二天,陈文芳决定辞职回城里找工作。那一年,她刚满40岁,放弃了那片曾让她魂牵梦萦的广阔天地,从此守在了上海社区里的一方小小角落。

从围墙到心墙,“门先开出来再说”

建于上世纪80年代的杨浦区国定一小区,与旁边的高档商品住宅创智坊,虽一墙之隔,过去却少有往来。直到去年,围墙上开出了一扇睦邻门,两地居民都成了农园的常客,一起在“田间”浇水、搭棚,沿着落花小径散步,孩子们在园子里追逐嬉戏……

2019年1月8日,国定一居民区一个简陋的居委会办公室里,坐满了陈文芳踏破门槛请来的客人。城管、管理办、平安办、房办、民警、绿化市容等部门负责人围成一圈,坐在圈中心的陈文芳深吸一口气后,淡定地发言:“这次请大家来,是想听听大家的意见,这扇门到底能开吗?”此时,距离2018年3月提出开门方案,已过去将近一年。

“开门后人员流动加大,治安问题怎么解决?”社区民警说。“围墙破洞符合城区管理标准吗?”城管也发话了。绿化市容局说:“破墙后,小区之间原有的绿化怎么办?”还有不自信的老小区居民:“对面创智坊能同意吗,人家是高档小区,我们是老旧小区……”一时间,似乎所有人都在提反对意见。陈文芳一言不发,将这些意见悉数记在了笔记本上。

几天后,第二次会议在国定一召开。而这一次,做了充分准备的陈文芳一一回应了所有人的意见。当年2月,“开门领导小组”完成了1100多户居民的意见征询与现场踏勘选址工作。3月28日,睦邻门便开出来了。

开门当天,两个小区来“尝鲜”的居民在睦邻门前排起了队。人们发现,这是一个用自来水管焊接而成的转门。当初工程队核算开一个门至少要四万元,而老小区没有多少维修基金,陈文芳说:“门简易点不要紧,先开出来再说!”

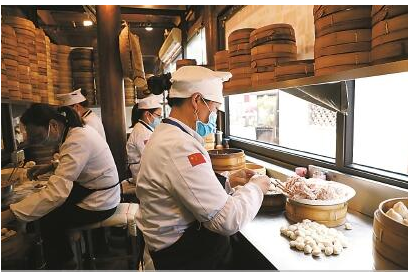

2017年,陈文芳还是创智坊的一名居委干部时,她发现创智农园的利用率很低,对土地饱含感情的她觉得十分可惜。“创智坊的社区空间很大,但居民不多。隔壁老小区大量居民有活动的需求,却没有活动的空间。”第二年,陈文芳调任国定一居民区书记,她上任后第一件事便是找到老搭档、创智坊的居民区书记陆建华一起商议“破墙开门”。睦邻门打通的是物理空间,联系的却是人心,承载着社区共建、共治、共享的尝试与努力。

从外行到内行,用心就能发现价值

刚进入居委工作的时候,陈文芳心里是有落差的。“技术工作有指标,有考量依据,群众工作一不看产量,二没有评价指标,似乎谁都可以做,如何体现我的能力?”但陈文芳是个“干一行爱一行”的人。

还在创智坊工作的时候,陈文芳有一天下班路上遇到一位50多岁阿姨在睦邻中心门口徘徊。“我们这里是睦邻中心,想进来看看吗?”陈文芳主动上前“搭讪”。那位阿姨愣了愣,一瞬间仿佛看到亲人一般,眼泪夺眶而出。“她是一名失独妈妈,一直没有从悲痛中走出来。”

后来,陈文芳成了这对夫妇的好朋友,即便调离创智坊以后,彼此仍保持着密切往来。“我也从这件事中理解了居委这份工作的价值。”陈文芳说,调解居民家庭矛盾,维护弱势群体的利益,协调多方资源为社区服务……“只要你足够用心,就会找到造福社区的方法。”

最近每天下午3点半,国定一小区的5号门前都会有一群家长在耐心等候,志愿者组成护送队,带着政立路第二小学的孩子们走出校门。过去,由于政立路二小的通行大门开在小区内,早晚高峰上千学生与家长在小区进出,绿化遭到踩踏,电瓶车、自行车、小轿车乱停乱放,居民投诉不绝。

今年正逢疫情学校停课,陈文芳抓住这个“空窗期”,牵头居委和学校班子展开协商,最终商量出了开辟小学生专用通道,家长在小区门外接送的方案。“为了让家长安心,学生从校门到小区门口的短短100米距离,我们组织了志愿者、保安、老师等层层护送。现在实行了几个月,秩序井然。”

从田间地头的鸟叫蝉鸣,到社区邻里的家长里短,每当看着眼前的社区农园,想起曾经大片的风吹麦浪,陈文芳依然会有种恍如隔世的感觉。“也许等我退休后,还会再次回到农村。”